前言

交通模型是运用数学模型对城市交通进行解析的方法,通过调查数据和大数据等建立交通与用地、人口的相互影响关系,并对未来特定的城市发展情景下的交通运行状况进行模拟。《城市综合交通体系规划编制导则》《城市轨道交通线网规划编制标准》等各类规范标准明确要求应以5年内的现状交通调查数据为基础,构建城市交通需求预测模型,通过对出行总量及时空分布、道路运行状态、公交轨道客流量等的预测,实现对城市交通发展战略、规划方案、管理政策和重大设施建设方案等实施效果的测试和评价。

1. 交通调查和交通模型发展历程

为科学支撑规划编制和政府决策,满足城市交通规划、建设及管理等各阶段研究项目编制需求,市编研中心(规划院)在1997年结合城市综合交通规划编制,启动了交通调查和交通模型构建工作,并坚持每5年开展一次综合交通大调查、每年开展居民出行调查,在调查数据基础上形成三版交通模型。

交通模型1.0版(1998年):基于调查数据的市区交通模型

在长春市第一轮总体规划编制背景下,长春市开展了第一轮综合交通调查,基于调查数据构建了市区范围的四阶段宏观交通模型,支撑了长春市第一轮综合交通体系规划和轨道交通线网规划编制。

交通模型2.0版(2013年):基于多源数据融合的市区综合交通模型

基于长春市2012年第二次综合交通调查,融合全国第六次人口普查,以及公交、停车等多专业调查数据,从深度和广度上全面升级打造交通模型2.0版,构建了宏-中-微观一体化模型体系,满足市区、重点地区、关键节点等不同层次的分析需求,支撑了长春市轨道交通线网规划、两轮轨道交通建设规划、公交专项规划、轨道客流预测、重点区域交通分析等不同层级、类型交通规划项目编制。

交通模型3.0版(2023年):基于传统调查和大数据双向驱动的都市圈范围多层次一体化综合交通模型体系。

为适应新时代国土空间发展要求,基于长春市2021年第四次综合交通调查,融合人口普查、手机信令、公交及小汽车GPS数据、刷卡数据等多渠道统计数据和多源交通大数据,启动了交通模型3.0版建设。模型范围由中心城区拓展至都市圈,模型功能覆盖道路、公交、轨道等多个交通专业需求预测,形成了多层次一体化交通模型体系。

2. 长春市多层次一体化综合交通模型体系建设

2.1总体目标

融合传统调查及交通大数据,强化多源数据的融合分析和综合应用,构建一套覆盖全域、功能完善、技术先进,能够与空间规划形成互动反馈的综合交通模型体系,全面支撑多层级国土空间规划,为政府重大决策提供量化分析支撑。

2.2 建设思路

新一版综合交通模型体系建设工作包括现状数据综合扩样分析、中心城区综合交通模型体系构建、长春都市圈宏观交通模型构建、长春都市圈综合交通承载力分析四项任务,实现对不同层级、不同类型规划的交通需求预测和实施效果评估测试,支撑交通与用地协调发展。

任务1:现状交通数据综合扩样分析。基于多源数据融合分析和现状模型模拟,全面、真实、精准反映城市交通不同方式子系统运行状况,能够为面向中近期的交通管理政策制定和交通综合治理举措等,提供科学、合理的定量分析支撑。

任务2:中心城区综合交通模型体系构建。构建宏观交通需求预测模型及道路、公交、轨道、停车、慢行、交通枢纽、流动人口等7个专项模型,科学预测城市未来在特定发展情景下的交通发展需求,为面向远期发展场景下的城市发展战略、交通土地互动策略、基础设施规划、重大交通管理政策等提供依据。

任务3:长春都市圈宏观交通模型构建。构建长春都市圈综合交通模型,确定都市圈范围交通需求空间分布、主要交通走廊及各类交通设施的合理规模,支撑长春都市圈范围各类型交通规划编制。

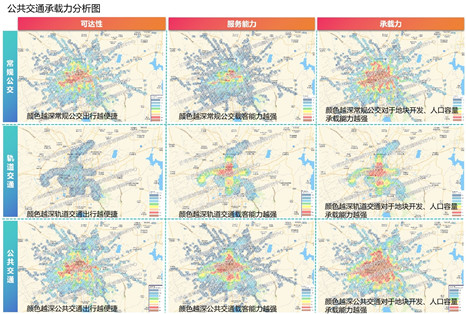

任务4:长春都市圈综合交通承载力分析。开展中心城区及长春都市圈范围道路、轨道、地面客运等综合交通承载力分析,将交通系统的能力约束反馈到用地规划,推动实现交通与城市协同发展。

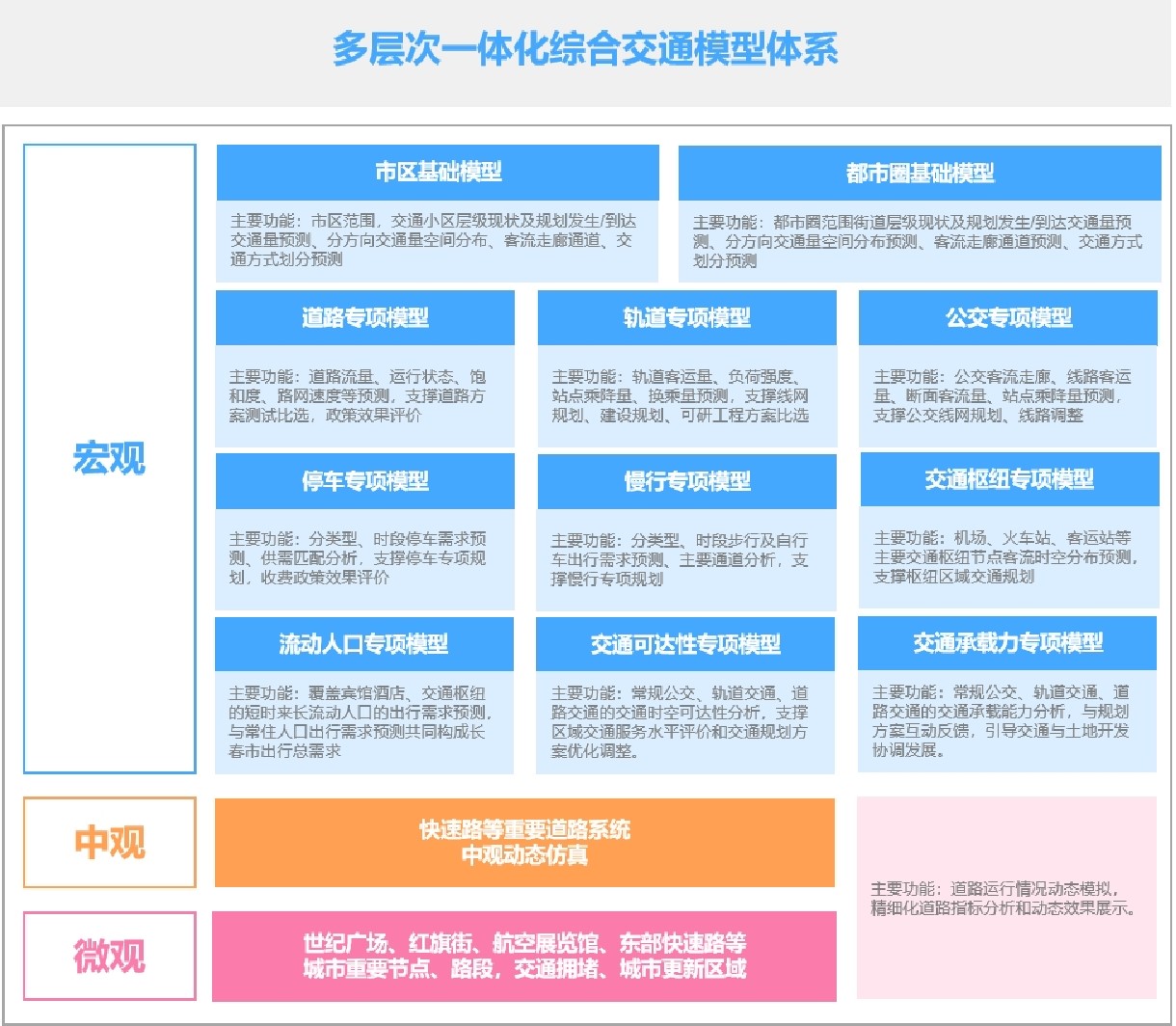

2.3总体框架

全面整合国土空间综合数据和综合交通专业数据,基于2大类、14小类、87项综合数据底座,构建中心城区和长春都市圈宏观交通基础模型,以及道路、公交、轨道、停车、慢行、交通枢纽、流动人口等7个专项模型,结合中、微观动态仿真,构成多层次一体化交通模型体系。

2.4 主要功能

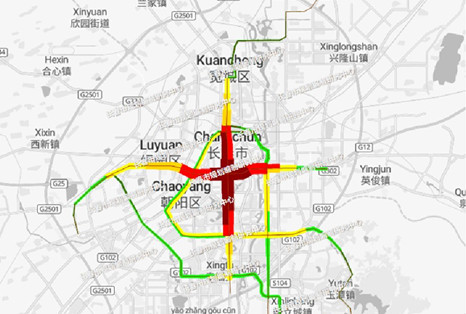

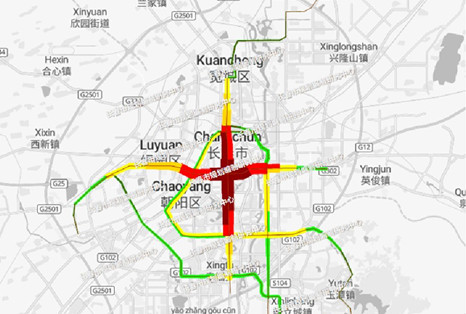

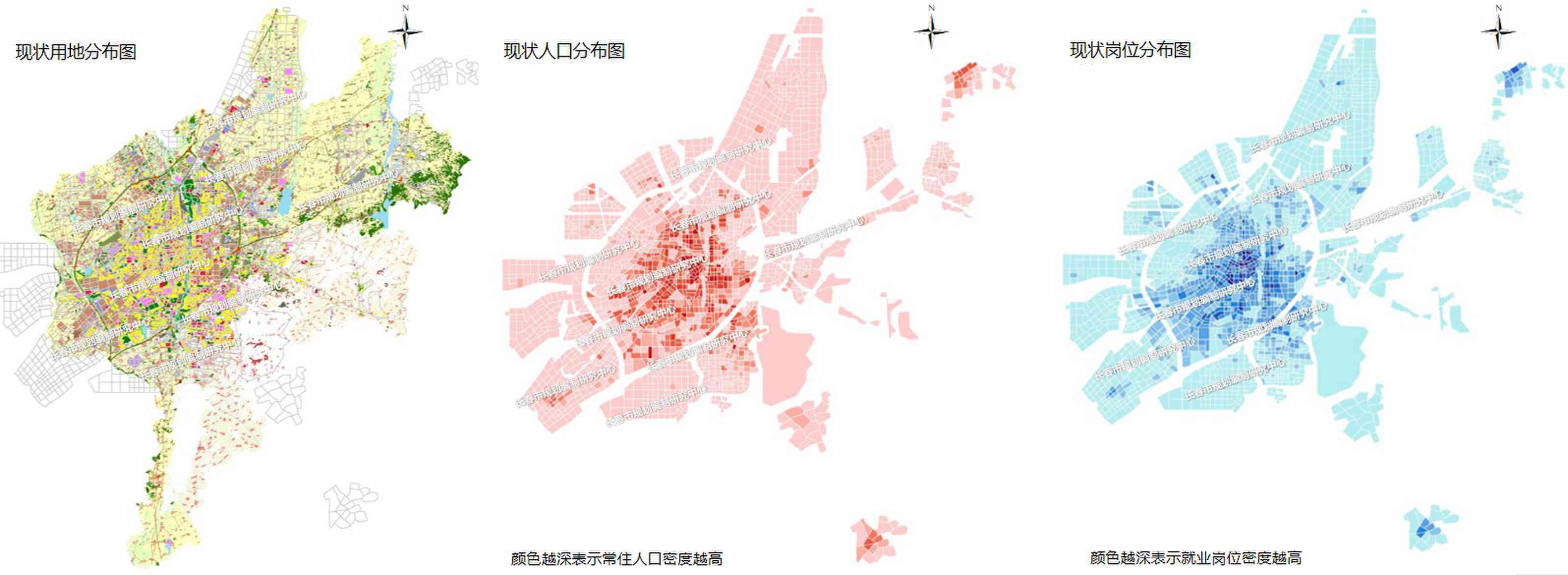

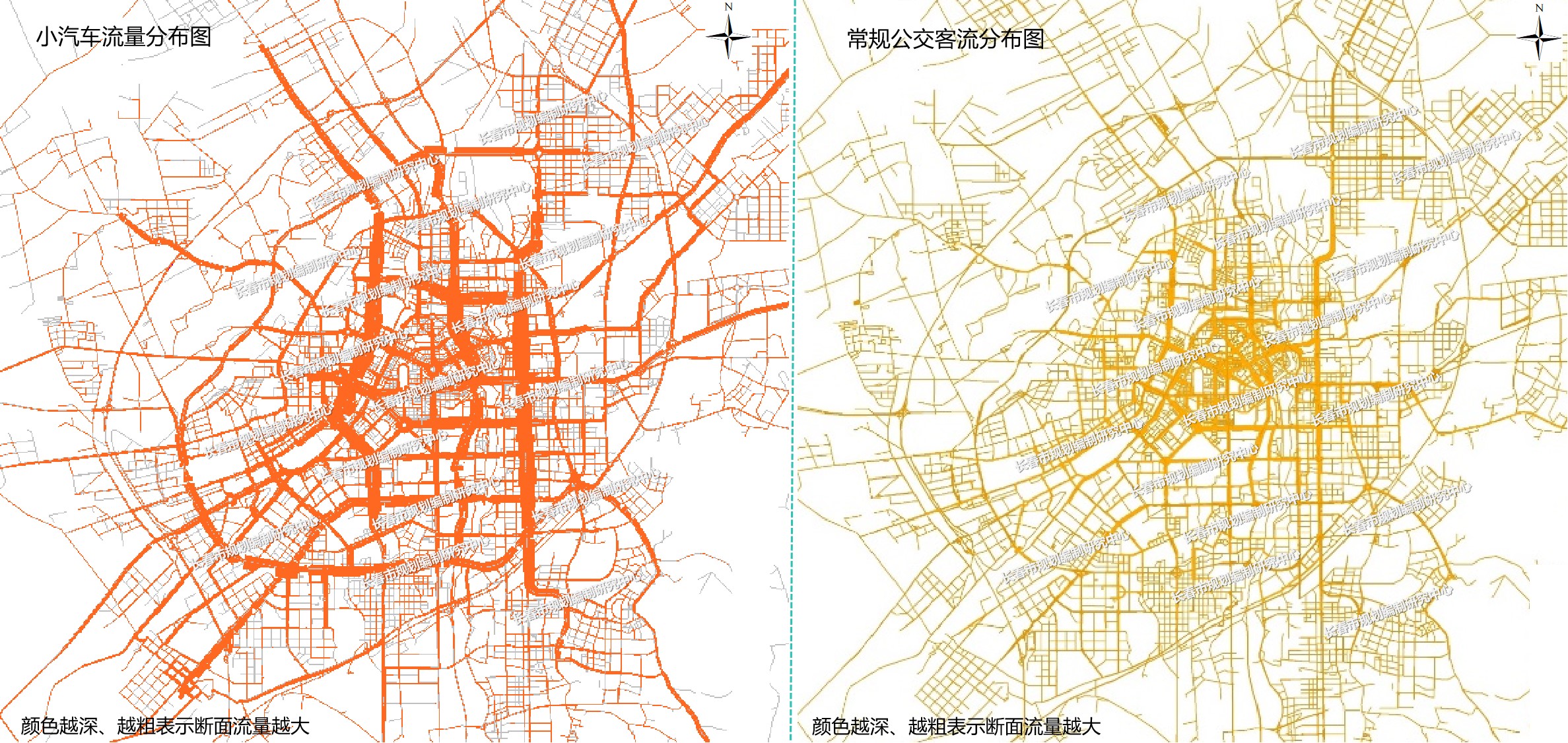

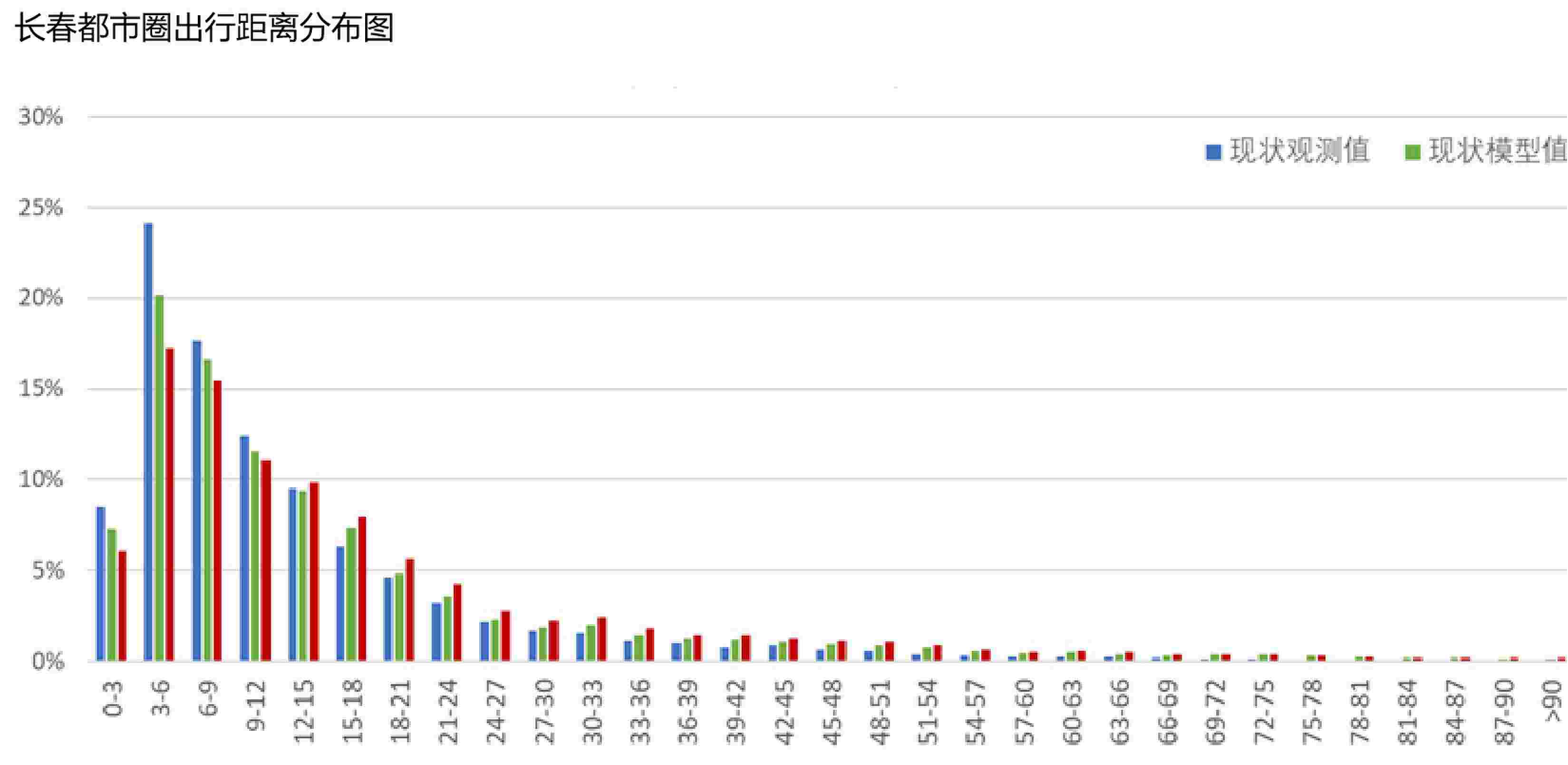

(1)多源数据驱动的城市交通现状再现

当前大数据蓬勃发展背景下,如何对多源数据进行融合分析,充分发挥各种数据源的优势,实现数据价值最大化利用,并根据数据特征改进传统交通模型的方法体系,以提升模型的可靠性和精度,是当前交通模型发展亟需解决的重要问题。对此,市编研中心(规划院)开展了大量的数据整理和融合分析工作,对多源交通大数据进行了系统梳理和交叉分析校核,构建基于传统调查和大数据双向驱动的现状再现模型,有效提升了模型的数据准确性和反应速度,实现对长春市全域范围现状交通全系统出行和交通运行状况的精准模拟,能够有力支撑交通政策、重大交通设施建设的方案测试和评价。

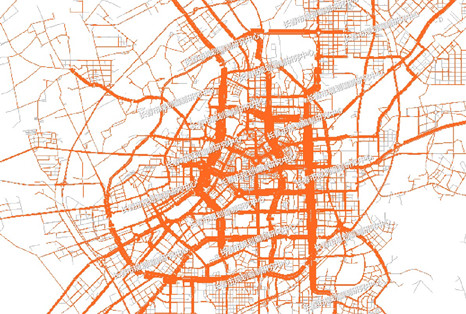

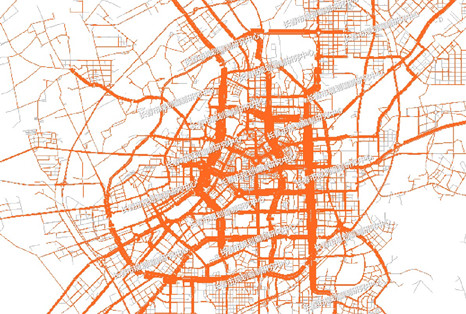

(2)中心城区范围交通需求预测全覆盖

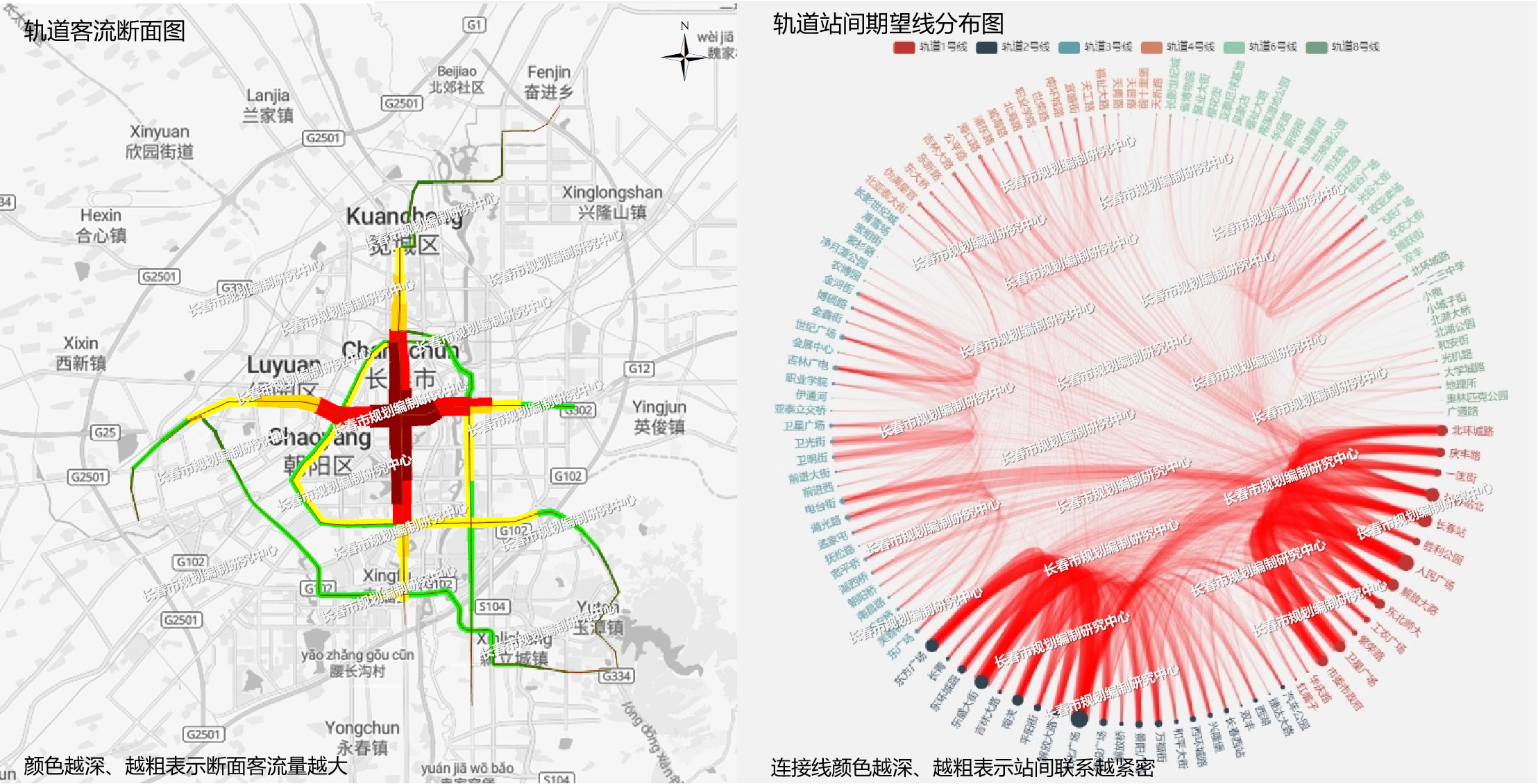

在交通模型2.0版基础上,基于现状再现模型,以用地、常住人口为主线,采用增量模型的方法,分析未来场景下的土地利用和人岗变化,推演交通需求的变化趋势,构建中心城区现状及规划基础模型,并构建道路、公交、轨道、货车等专项模型,实现对城市未来特定发展情景下各类交通出行需求预测及方案情景测试评价,支撑国土空间规划、轨道线网及建设规划、公交专项规划等各类规划编制。

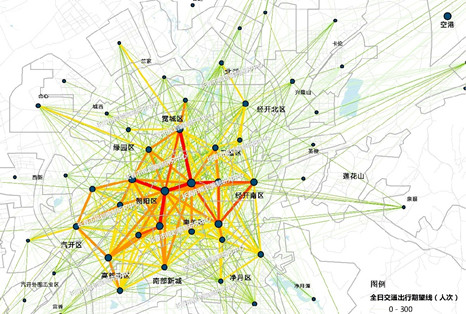

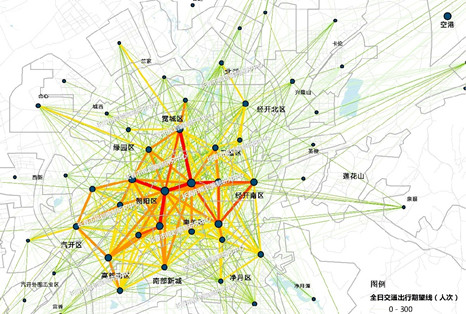

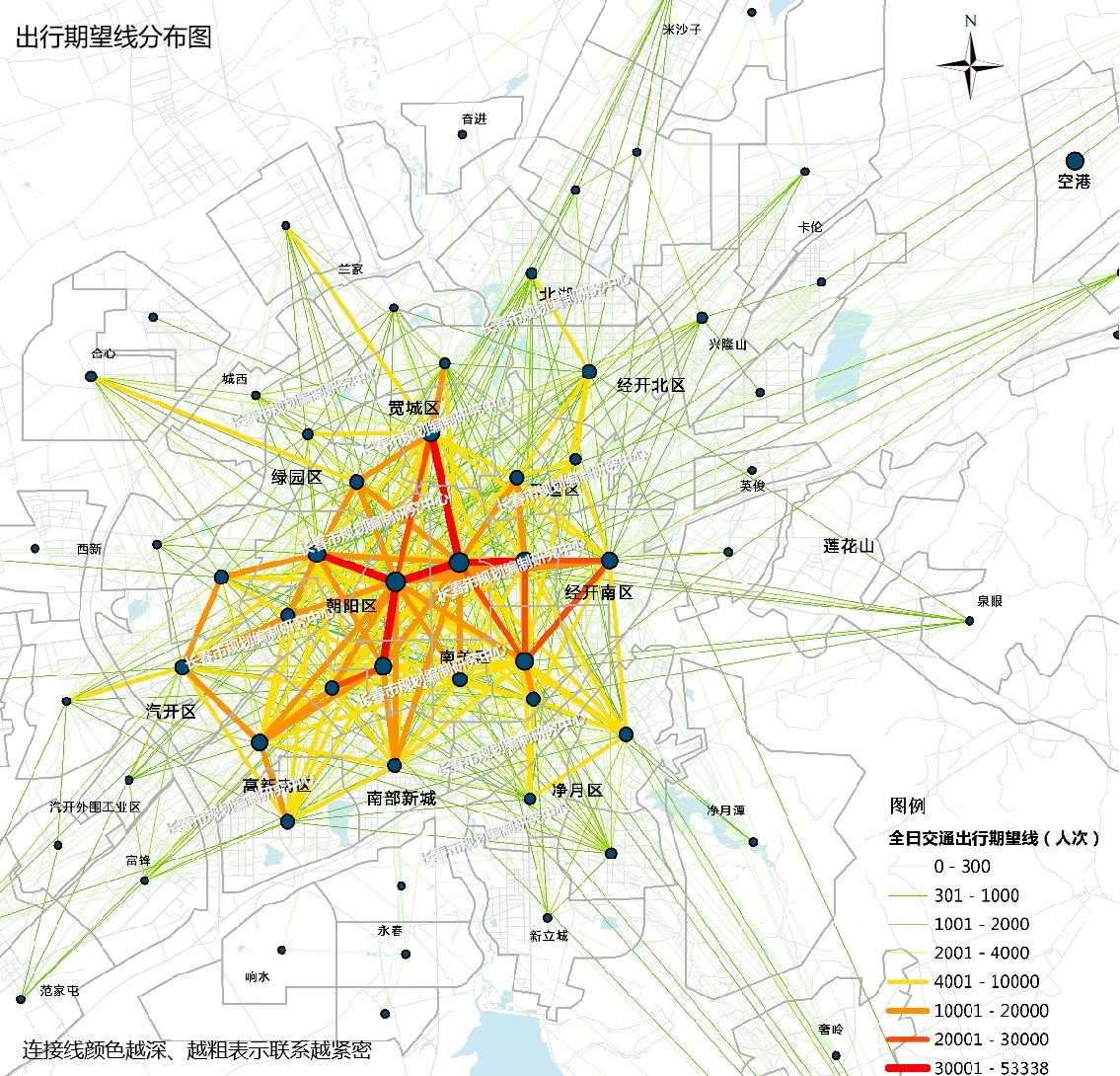

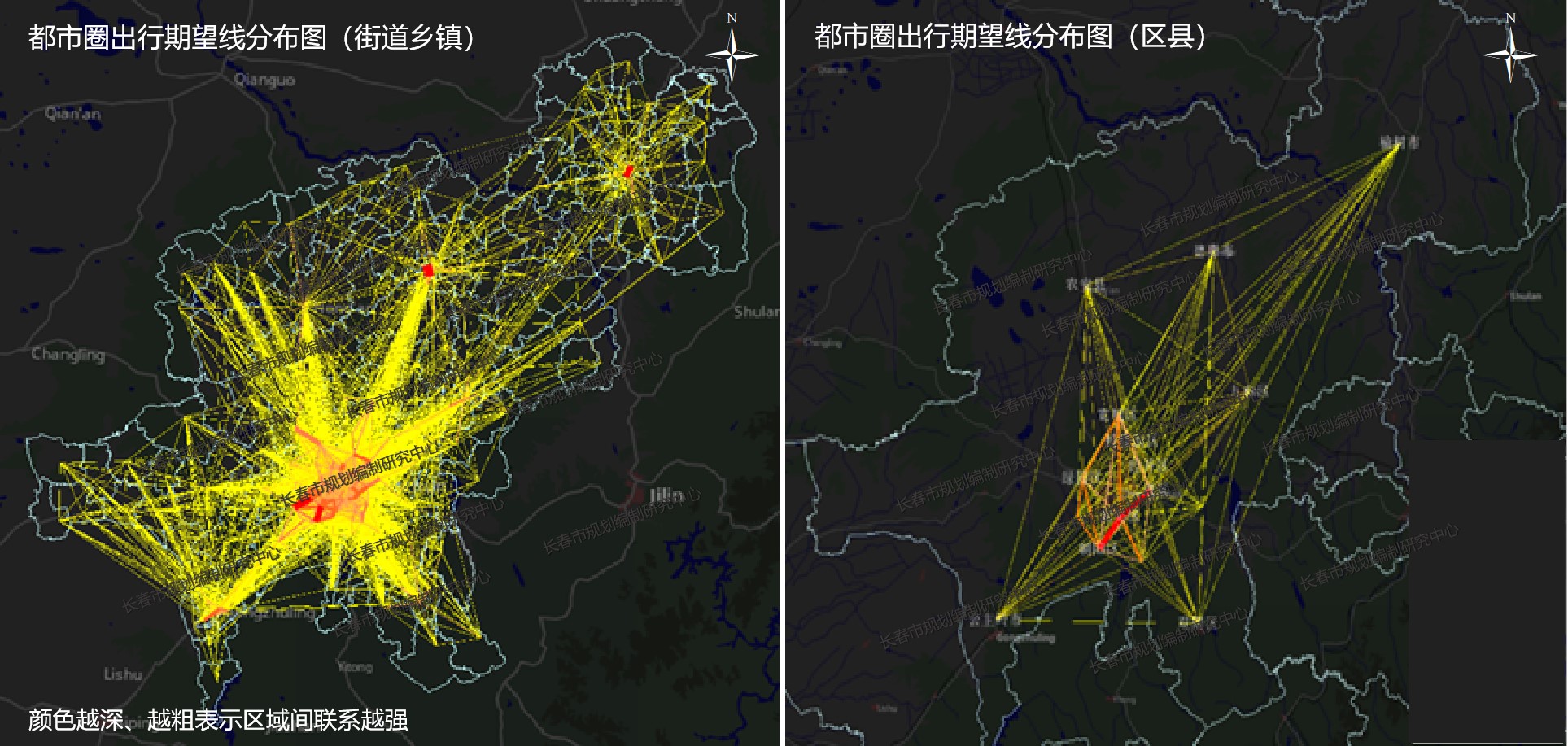

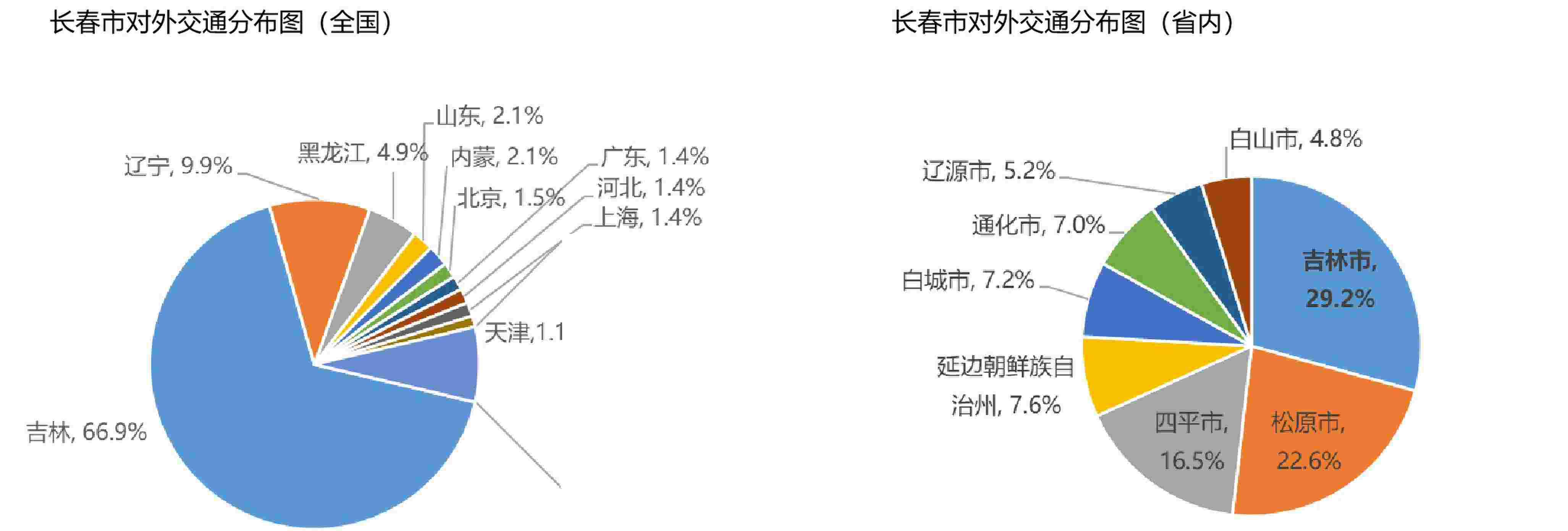

(3)长春都市圈宏观交通需求预测

进一步拓展模型范围,构建都市圈宏观交通模型,重点研究都市圈内各城市及组团之间的出行需求与社会经济、发展规模、产业结构、空间区位的关系,分析交通设施在都市圈层面的支撑性作用,识别都市圈范围主要交通廊道,分析其交通需求与压力,实现都市圈区域宏观层面交通需求空间分布特征的量化分析,为区域协同发展、宏观交通战略制定,以及重大通道规划建设提供定量分析支撑。

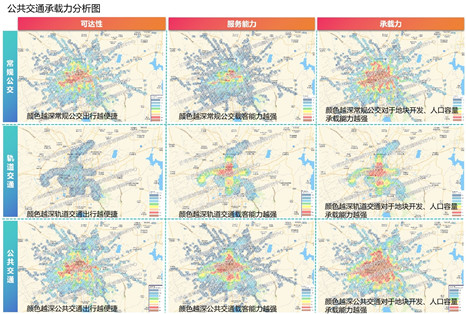

(4)交通承载力模型

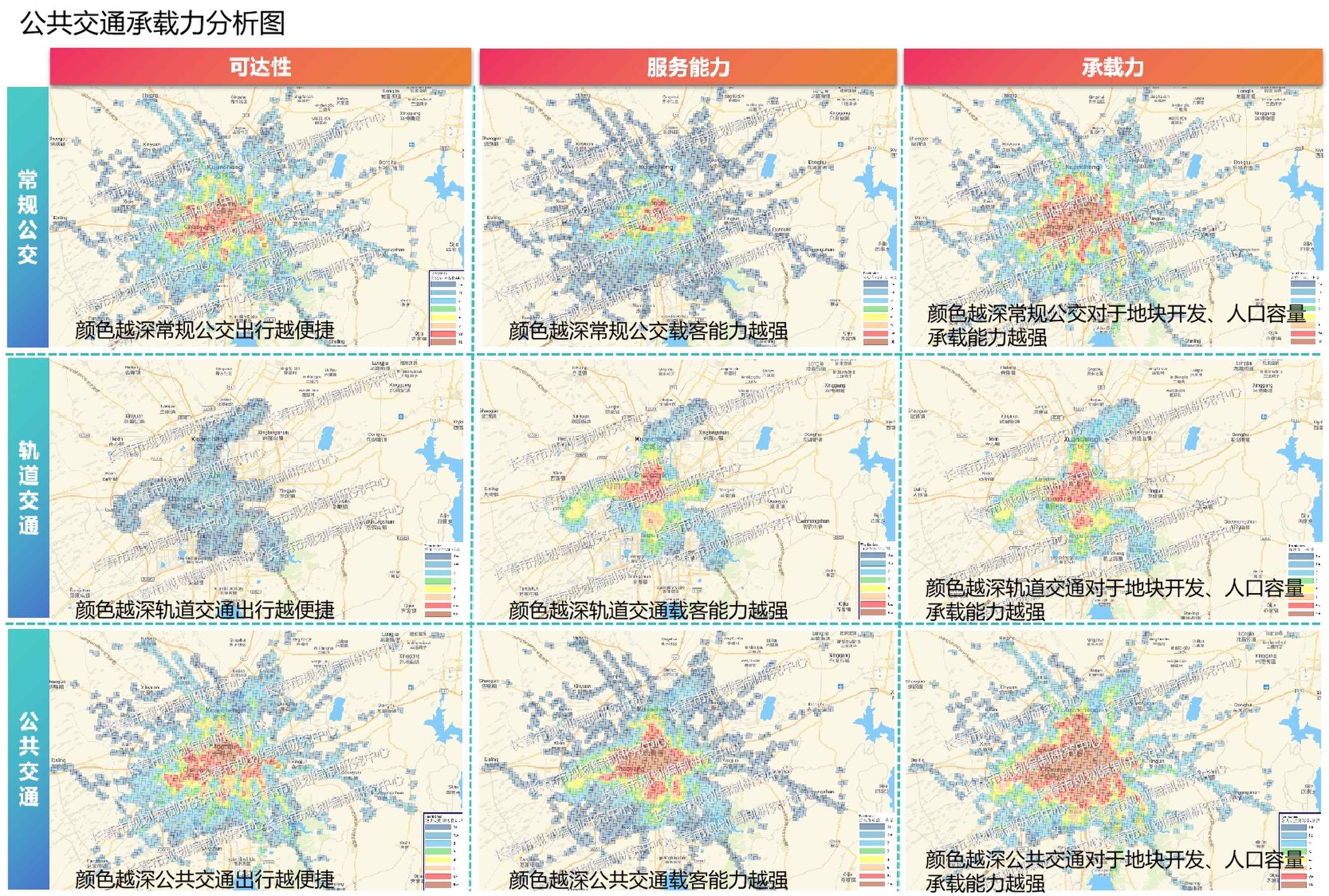

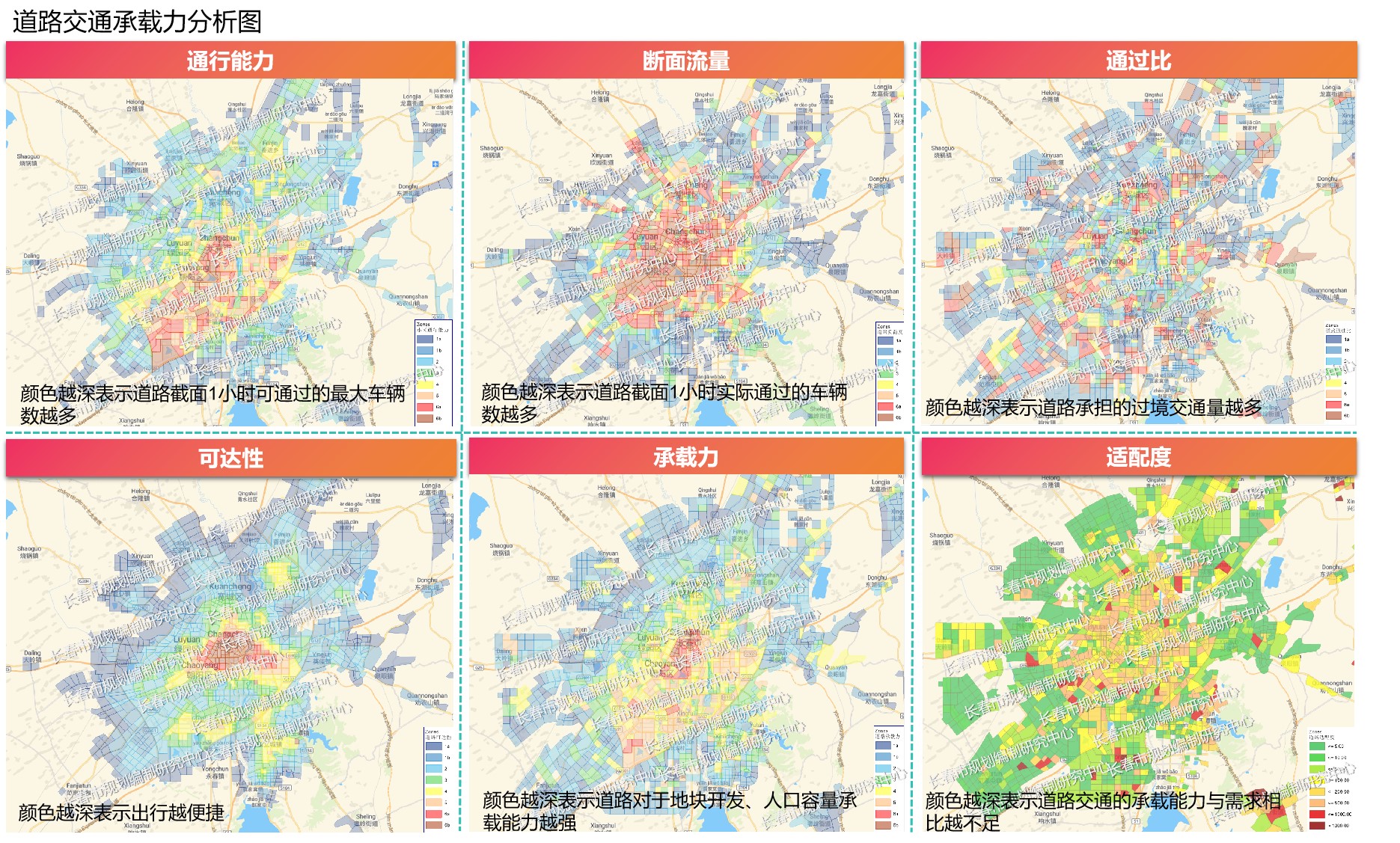

国土空间存量发展背景下,交通设施可达性和承载能力分析成为交通与土地协调发展的研究热点,为此市编研中心(规划院)构建了涵盖公共交通和道路的综合交通承载力模型。其中公共交通承载力模型包括常规公交和轨道交通两部分,考虑了站点服务客运能力和交通小区时空可达性;道路交通承载力模型,考虑了道路通行能力、路段通过比、可达性指数、拥堵里程比等多个指标,实现道路交通与土地利用之间的反馈互动。

3. 交通模型和大数据应用

基于交通模型和大数据的建设,实现对多层级国土空间规划,以及交通政策、交通治理、重大交通设施建设等政府重大决策的全方位支撑。

(1)国土空间规划。包括全市及区域现状交通系统评估、出行需求预测、出行方式结构预测、组团间出行需求预测、通勤出行空间分布、道路公交规划方案测试,以及公共交通、道路交通可达性和承载力分析。

(2)都市圈规划。包括都市圈全方式出行需求、通勤出行需求、客流结构、分方式分廊道客运量预测,以及廊道运输需求与设施容量评估等,跨区域道路、轨道交通等重大交通设施研究。

(3)新城新区规划。包括职住平衡分析、交通可达性分析、公交线路选线、道路建设时序方案测试等。

(4)城市更新规划。包括现状交通运行情况评估、规划方案交通承载力评估、交通优化调整措施等。

(5)轨道网络规划及评估。包括轨道交通线网规划方案比选、轨道交通建设规划方案比选,规划、建设、运营各阶段客流预测,以及轨道交通与用地布局适配性评估等。

(6)重大道路设施规划设计及评估。包括道路方案比选、实施效果预测,以及道路专项规划、建设计划方案的路网密度、运行速度、运行状况等指标计算及比选论证和测试分析等。

(7)常规公交规划及优化调整。包括公交专项规划的出行需求、客流预测、线网方案评估,以及优化调整线路效果评估、公交资源优化配置等。

(8)道路节点微观仿真。包括地块周边交通组织方案及评估、交通治理、出入口服务水平评价、道路交通管理方案以及复杂交通系统模拟等微观交通仿真。

(9)交通年度报告。包括交通发展年度报告和交通体检年度报告,汇总城市经济、人口、机动化、用地、出行需求等多项指标,对城市交通发展状况进行跟踪研究。

4. 发展展望

从1998年至今,长春市综合交通模型经历了二十多年的积累与沉淀,通过不断的迭代升级,见证了城市的发展和演变。为更好地支撑规划、建设及运营管理等各阶段交通分析和决策工作,市编研中心(规划院)专门成立了交通信息化研发团队,并与国内知名交通研究机构深度合作交流,集中开展交通大数据分析和交通模型及平台建设工作。

在当前新时代新形势背景下,国土空间规划体系的建立要求城市交通规划主动适应上位规划的价值取向,由增量思维逐步向存量思维转变。交通空间资源优化利用成为城市发展关注的重点,如何通过规划研究提升交通空间的合理性和运输效率,保障交通与国土空间的协同和交通空间全生命周期的高效利用是城市规划亟待解决的重点问题。市编研中心(规划院)将不断夯实数据底座,开发面向多应用场景的城市发展推演模型,在国土空间总体规划编制、城市更新、交通治理、停车政策研究、低空经济、低碳城市研究与探索中发挥更重要的作用。